Project Mind

Why we sleep? - Perché dormiamo?

Perché dormiamo – La scienza del sonno secondo Matthew Walker

Nel suo libro Why We Sleep (in italiano: Perché dormiamo), il neuroscienziato Matthew Walker affronta in modo diretto, accessibile ma scientificamente rigoroso un tema centrale per la salute mentale, fisica e sociale: il sonno. Il testo, arricchito da oltre vent’anni di ricerca accademica, non solo informa ma persuade, perché pone il sonno non come una funzione biologica marginale, ma come uno dei pilastri portanti della vita.

Il sonno nella clinica: uno snodo diagnostico e terapeutico

Nel mio lavoro clinico mi è sempre più chiaro quanto il sonno sia un indicatore cruciale dello stato psichico. Non esiste psicopatologia che non implichi una qualche alterazione del sonno: dalla depressione all’ansia, dai disturbi bipolari alle psicosi, dai disturbi del neurosviluppo fino ai quadri legati all’uso di sostanze. Non è ancora del tutto chiaro se i disturbi del sonno precedano o seguano la disregolazione psichica, ma è certo che il sonno è parte del quadro clinico e, ancor più, parte della cura. Trattare un paziente trascurando il sonno equivale, a mio parere, a lavorare su un edificio ignorandone le fondamenta.

Walker, con dati e studi alla mano, mostra come il sonno influenzi ogni sistema del corpo: immunitario, endocrino, cardiovascolare, metabolico e naturalmente quello cerebrale. Ridurre il sonno anche solo di un'ora per notte ha conseguenze misurabili: peggioramento della memoria, riduzione dell’attenzione, maggiore irritabilità e vulnerabilità emotiva.

L’errore evolutivo che non esiste

Un aspetto affascinante del libro è la domanda retorica che l’autore pone all’inizio: "Se il sonno non fosse essenziale, perché l’evoluzione, così selettiva con tutto ciò che non serve, lo avrebbe mantenuto?" In un mondo in cui essere svegli equivale a sopravvivere, dormire sembrerebbe una follia biologica. Eppure ogni specie animale dorme. E non poco: in media, il 30% della vita. Il sonno non è quindi un errore: è un raffinato investimento evolutivo.

Oggi sappiamo che il sonno consolida le memorie, stabilizza l’umore, ottimizza la plasticità sinaptica, rimuove tossine cerebrali accumulate durante la veglia e rafforza la capacità di apprendere e adattarsi. Essere deprivati di sonno significa, in senso molto concreto, diventare più fragili, meno creativi, meno sani.

Le fasi del sonno: NREM e REM

Durante il sonno notturno si alternano cicli di circa 90 minuti che includono fasi NREM (Non-Rapid Eye Movement) e REM (Rapid Eye Movement). Le fasi NREM, in particolare il sonno profondo (stadio N3), sono fondamentali per il consolidamento delle memorie dichiarative e delle abilità motorie. Le fasi REM, invece, favoriscono l’integrazione delle esperienze, l’elaborazione emotiva e la creatività.

Walker mostra come queste due fasi siano distribuite in modo diseguale nel corso della notte: il sonno profondo è prevalente nella prima metà, mentre il REM domina nelle ore finali. Ecco perché dormire meno di sei ore, o svegliarsi troppo presto, riduce proprio quella parte del sonno più legata all’emotività, alla creatività e all’empatia.

I meccanismi regolatori del sonno: ritmi e pressioni

Il sonno è regolato da due forze principali:

- Il ritmo circadiano, una sorta di orologio interno sincronizzato con la luce solare, centrato nel nucleo soprachiasmatico dell’ipotalamo.

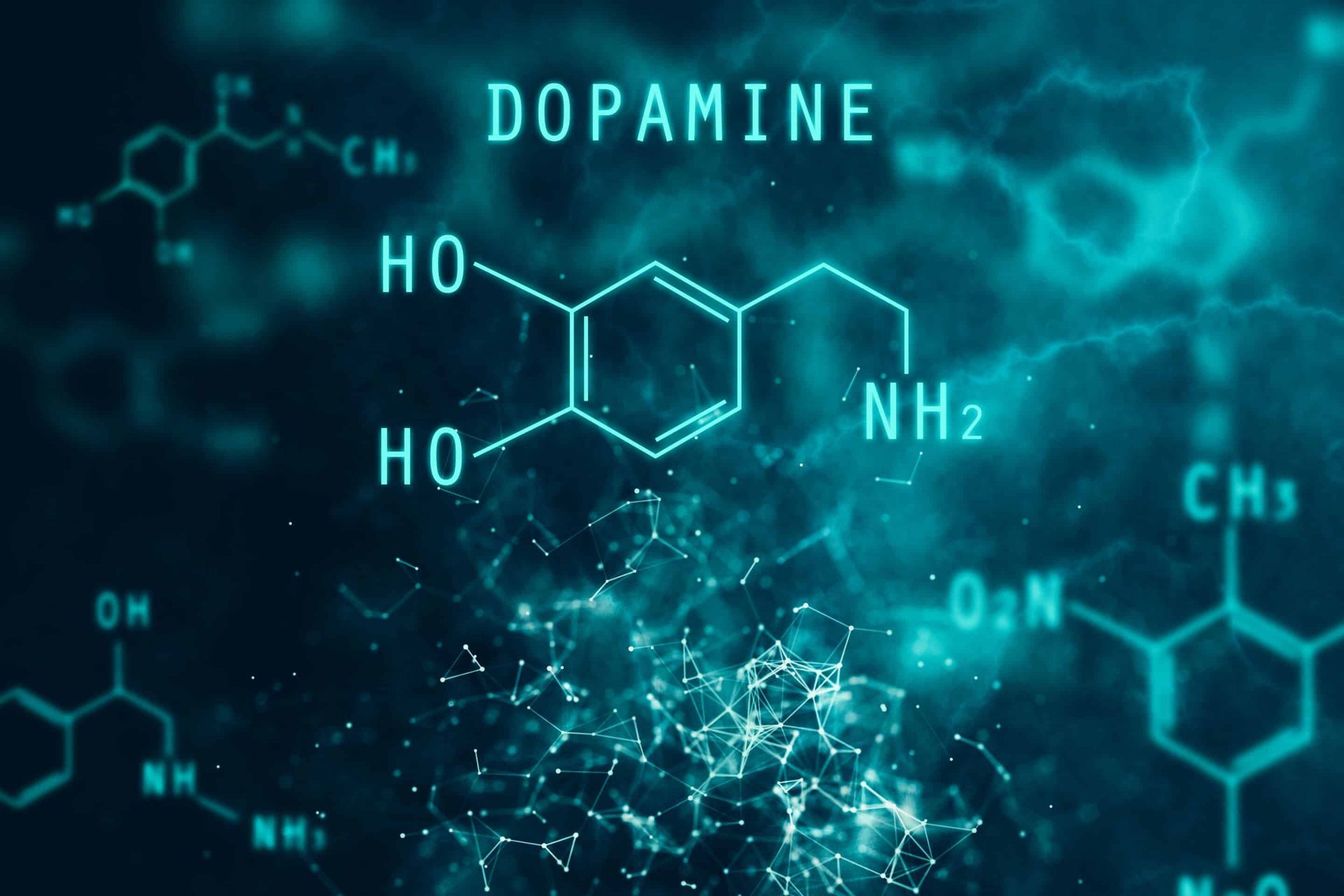

- La pressione omeostatica del sonno, che cresce con il tempo trascorso svegli. L’adenosina, una molecola accumulata durante la veglia, ha un ruolo chiave in questo meccanismo: più siamo svegli, più si accumula, inducendo sonnolenza.

La caffeina funziona proprio bloccando i recettori dell’adenosina, ritardando così la sensazione di sonno, ma interferendo anche con la qualità del riposo. Anche la temperatura corporea, l’esposizione alla luce blu, e i livelli di stress modulano profondamente la qualità del sonno.

Il sonno come potenziatore delle performance

Uno degli aspetti più affascinanti che emerge dal libro è che il sonno non è solo recupero, ma vero e proprio potenziamento. Dormire bene migliora le performance cognitive, affina i riflessi, ottimizza l’apprendimento motorio (fondamentale nello sport), incrementa la creatività e la capacità di risolvere problemi complessi.

Walker porta esempi noti ma sorprendenti: il sogno che condusse Mendeleev alla tavola periodica, o i versi musicali emersi nel sonno di Lennon e McCartney. Non si tratta di aneddoti poetici, ma di dati sostenuti da studi di neuroscienze: durante il REM il cervello crea nuove connessioni, facilita associazioni inusuali e libera il pensiero analogico.

Deprivazione di sonno: cosa rischiamo davvero

Nella nostra società iperstimolata e digitalizzata, il sonno viene spesso sacrificato. Ma questo ha un prezzo altissimo:

- Danni cognitivi: memoria, attenzione, velocità di elaborazione.

- Danni emotivi: disregolazione, irritabilità, vulnerabilità affettiva.

- Danni fisici: aumento del rischio cardiovascolare, immunosoppressione, disregolazione metabolica e aumento dell’infiammazione.

Studi recenti mostrano un aumento del rischio di Alzheimer legato a un sonno insufficiente: durante il sonno profondo, infatti, il sistema glicinfatico elimina le tossine cerebrali. Se non dormiamo abbastanza, queste si accumulano, con conseguenze potenzialmente neurodegenerative.

Come possiamo migliorare il nostro sonno?

Walker propone una serie di strategie comportamentali, da attuare prima di ricorrere a interventi farmacologici:

- Quantità: almeno 7–9 ore per notte.

- Qualità: evitare risvegli notturni frequenti.

- Regolarità: mantenere orari costanti anche nel weekend.

- Timing: rispettare il proprio cronotipo ("gufi" vs. "allodole").

Nella pratica clinica, insegnare a "prescrivere il sonno" con la stessa serietà con cui prescriviamo farmaci significa aiutare i pazienti a recuperare energie profonde, spesso dimenticate.

Una nuova prospettiva: il sonno come fenomeno sociale

Nel recente articolo pubblicato su PLOS Biology (2024), Walker e colleghi propongono una visione ancora più estesa del sonno: non solo fenomeno neurobiologico, ma anche sociale.

Dormire non è solo un atto individuale ma una pratica che ha ricadute collettive. La qualità del nostro sonno influisce sulle nostre relazioni, sulla nostra capacità di empatia e di cooperazione. La deprivazione di sonno, secondo gli autori, porta non solo a un aumento di comportamenti impulsivi o aggressivi, ma riduce anche la propensione a fidarsi degli altri e a prendere decisioni prosociali. In una società sempre più interconnessa, il sonno è un regolatore silenzioso ma potente del nostro tessuto sociale.

Questo porta a una riflessione importante: promuovere il sonno non è solo un compito del singolo individuo, ma un imperativo per le politiche pubbliche. Orari di lavoro flessibili, ritmi scolastici compatibili con i ritmi biologici degli adolescenti, ambienti urbani meno rumorosi e meno illuminati durante la notte sono tutte scelte che hanno un impatto sulla salute collettiva. In questo senso, il sonno diventa un bene comune da proteggere, non diversamente dall’acqua potabile o dall’aria pulita.

Grazi di cuore per il vostro interesse.

Bibliografia essenziale

- Walker, M. P. (2017). Why We Sleep: Unlocking the Power of Sleep and Dreams.

- Sharon, O., Ben Simon, E., Shah, V. D., Desel, T., & Walker, M. P. (2024). The new science of sleep: From cells to large-scale societies. PLOS Biology, 22(7), e3002684.

- Tononi, G., & Cirelli, C. (2008). Sleep and the Price of Plasticity: From Synaptic and Cellular Homeostasis to Memory Consolidation and Integration. Neuron.

- Xie, L. et al. (2013). Sleep Drives Metabolite Clearance from the Adult Brain. Science.

- The Matthew Walker Podcast

- Light my Sleep: come luce, temperatura e caffeina accendono o spengono il tuo riposo. Addiction Science Lab Podcast (2025)

- Starway to Sleep: viaggio nell'Architettura del Sonno. Addiction Science Lab Podcast (2025)